Salud y alimentación: propuesta de marco conceptual para el bienestar infantil

28 de Octubre de 2025

Cormac Huyen

Estudiante de la Maestría en Políticas Públicas

Introducción

Mejorar la salud de las infancias es un objetivo prioritario y urgente. Sin embargo, los abordajes actuales siguen limitados cuando reducen la salud a indicadores antropométricos propios de enfoques biomédicos. Esta mirada deja fuera un enfoque integral que incorpore factores sociales, culturales, comerciales y ambientales, fundamentales para el bienestar infantil. La aproximación basada exclusivamente en el peso genera una dicotomía en la que un bajo peso se interpreta como buena salud y un cuerpo grande como enfermedad; ello perpetúa estigmas psicosociales que pueden persistir hasta la adultez y distorsionar la autopercepción saludable (Puhl y Lessard, 2020).

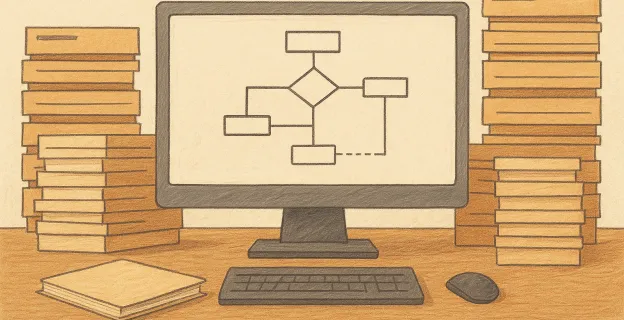

En esta línea, investigaciones recientes han mostrado que dicho enfoque produce resultados ineficientes en la salud infantil a largo plazo (Chen, 2023). Por ello, se requiere un marco conceptual que sistematice estas discusiones y oriente el diseño de políticas públicas integrales. En este contexto, el estudio “Salud, Alimentación y Bienestar Infantil”, encabezado por el Centro de Investigación e Impacto, Evidencia y Acción para la Equidad y Salud (EVIS), plantea los siguientes objetivos:

Desarrollar un marco conceptual armonizado sobre salud y bienestar infantil que guíe a la Secretaría de Salud en acciones de orientación alimentaria, promoción de la salud y buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de la población escolar de 5 a 11 años.

Desarrollar un cuestionario y proponer una metodología participativa para conocer preferencias, necesidades y prioridades de salud de niñas y niños en Nuevo León desde la perspectiva de las infancias y de madres, padres y/o personas cuidadoras.

Esta investigación propone un marco conceptual que permita comprender los factores mencionados y su influencia en la alimentación, la salud y el bienestar de las infancias, alineado con la Línea Estratégica 1.1 del Plan Estratégico 2040 de Nuevo León y con la Estrategia Nacional Vida Saludable. Asimismo, examina cómo las perspectivas con énfasis exclusivo en el peso han influido en la conceptualización de la obesidad como problema de salud pública, y cómo ello se relaciona con la perpetuación del estigma de peso en distintos ámbitos.

Desarrollo

En colaboración con EVIS, el Consejo de Nuevo León y Educación para Compartir (EpC), nuestro equipo —conformado por Berenice Alfaro Ponce, Beatriz Michelle Ramírez Pérez, Arquímedes Avilés Vargas y Daniel Guadalupe Choperena Aguilar, bajo la dirección de Paola Abril Campos Rivera— se encuentra desarrollando un marco conceptual de salud, alimentación y bienestar infantil. La primera etapa comprendió una revisión y construcción teórica.

El objetivo de la revisión fue examinar la literatura sobre enfoques centrados y no centrados exclusivamente en el peso dirigidos a las infancias, así como intervenciones, políticas y determinantes clave que afectan la salud infantil. Ello permitió identificar vacíos de investigación, particularmente la escasez de estudios que vinculen salud y bienestar infantil con factores sociales, comerciales, ambientales o culturales desde una perspectiva integral.

Para determinar inclusión o exclusión de artículos se plantearon las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las características clave de los Enfoques No basados exclusivamente en el Peso (ENP) en salud infantil?

¿Qué evidencia teórica/empírica respalda los ENP como alternativa para promover el bienestar infantil?

¿Cómo influyen los factores estructurales (sociales, culturales, etc.) en las percepciones de salud de las infancias?

¿Qué ejemplos de intervenciones, políticas o programas ENP existen y qué efectos han tenido?

Posteriormente, se realizó un taller en colaboración con EpC, organización sin fines de lucro que impulsa ciudadanía comprometida mediante innovación educativa y el juego como motor de aprendizaje. EpC se especializa en metodologías que priorizan el aprendizaje activo, la participación y la formación en valores con enfoques lúdicos y colaborativos: aprendizaje basado en juegos (ABJ), aprendizaje-servicio (ApS), metodologías participativas, enfoque STEAM con perspectiva social y educación socioemocional (SEL). El proceso para el desarrollo de los talleres incluyó 10 reuniones de discusión, integración y adaptación técnica del proyecto, alineadas con los ENP y con el enfoque de derechos humanos de niñas y niños.

El objetivo general del taller fue facilitar la exploración, comprensión y reflexión crítica de niñas y niños sobre salud y bienestar integral, permitiéndoles identificar su significado en dimensiones física, emocional, social, ambiental y comunitaria. A través de experiencias lúdicas y colaborativas, se busca que integren y apliquen estos conceptos en su vida cotidiana, fomentando hábitos y actitudes que contribuyan a su salud y bienestar.

Resultados

A partir del análisis de 25 artículos seleccionados, emergieron hallazgos en torno a: enfoque de salud integral, hábitos saludables, acción en diversos entornos, abordaje de factores estructurales y ambientales, y modelos alternativos que integran estos componentes.

Varios estudios subrayan la necesidad de desplazar el foco de los indicadores antropométricos hacia otros resultados: crecimiento y salud (Walker et al., 2020); comportamientos saludables (Amati y Brackbill, 2024); salud física y psicosocial (Jebeile et al., 2022); calidad de vida y bienestar emocional (Lister et al., 2023); salud mental y física (Roberts, 2023; Tingle et al., 2023); y la mejora a largo plazo de problemas médicos (O’Dea, 2005). Lister et al. (2023, p. 12) señalan que un enfoque así implica que “todas las personas, independientemente de su tamaño, tienen derecho al mismo cuidado de la salud”.

La promoción de hábitos saludables es una estrategia clave en los ENP, donde las dietas y el monitoreo del peso dejan de ser centrales. En alimentación, Neumark-Sztainer (2005, 2009) y Lessard y Lawrence (2022) abogan por promover hábitos sin juicios morales ni dietas restrictivas; en particular, Neumark-Sztainer (2009) enfatiza desalentar dietas y fomentar hábitos sostenibles. Tingle et al. (2023) proponen mejorar la relación con la comida, y Tilles-Tirkkonen et al. (2018) recomiendan educación nutricional sin referencias al peso y alimentación intuitiva. En actividad física, Franks et al. (2007) y Tilles-Tirkkonen et al. (2018) coinciden en promoverla desde el disfrute y lo lúdico, no desde la quema de calorías; además, Franks et al. (2007) señalan la reducción del tiempo de pantalla como hábito saludable complementario.

Los estudios también coinciden en actuar en múltiples entornos, dado que discursos y prácticas pueden influir positiva o negativamente en la salud infantil. En el ámbito de políticas, Ma et al. (2021), O’Dea (2005) y Neumark-Sztainer (2005) recomiendan evitar “enfoques fragmentados” en salud pública, reforzar mensajes no culpabilizantes por el peso y construir entornos que validen todas las formas corporales (Nagata et al., 2024).

Si bien la mayoría de abordajes se enfocan en cambios individuales, algunos trabajos subrayan la necesidad de incorporar factores estructurales y ambientales. Lister et al. (2023) destacan que pobreza y acceso a alimentos saludables constituyen problemas estructurales vinculados a la obesidad, por lo que centrarse solo en el peso resulta insuficiente. Jebeile et al. (2022) amplían la discusión sobre ambientes obesogénicos, la regulación de publicidad de ultraprocesados y la planificación urbana que facilite actividad física segura.

Frente a los esquemas que miden éxito por reducción de peso, emergen modelos alternativos que redefinen la salud infantil desde un marco inclusivo y sostenible: la medicina de estilo de vida, que enfatiza cambios de hábitos (dieta, actividad física, sueño) sin monitoreo de peso (Amati & Brackbill, 2024); Health at Every Size (HAES), que promueve alimentación intuitiva y actividad física sin centrarse en el peso (O’Dea, 2005; Tilles-Tirkkonen et al., 2018); Total Diet Approach, que impulsa neutralidad hacia los alimentos, autoimagen positiva y desalienta dietas restrictivas sin justificación médica o cultural (Hooper et al., 2024); y en escuelas, el Comprehensive School Health, orientado tanto a formar al profesorado en enfoques no estigmatizantes como a eliminar mensajes con énfasis exclusivo en el peso en el aula (Tingle et al., 2023).

La revisión también documenta el estigma y la discriminación por peso como desafíos centrales. La evidencia muestra impactos nocivos en salud mental, física y fisiológica en infancias y adolescencias, vinculados con síntomas depresivos y de ansiedad, conductas alimentarias disfuncionales y prejuicios interiorizados (Nagata et al., 2024). Existe una relación bidireccional entre estigma y obesidad (Ma et al., 2021), ya que el estigma predice aumento del IMC y viceversa. La discriminación y las burlas por peso se asocian con baja autoestima, insatisfacción corporal y peor salud mental y emocional. Además, afecta de manera desigual según género, orientación sexual, etnia o raza (Nagata et al., 2024; Puhl et al., 2022).

Los resultados más significativos provienen de intervenciones o programas que implementan un enfoque de neutralidad corporal y de indicadores. En el ámbito educativo, destacan Tools for Feeling Good (basado en HAES), que mejora hábitos sin mensajes sobre sobrepeso (Tilles-Tirkkonen et al., 2018), y el tratamiento de educación en biología corporal, que previene la insatisfacción en estudiantes (Kater et al., 2002). Lessard y Lawrence (2022) resaltan el impacto positivo de políticas escolares centradas en la salud. Programas como Planet Health han mostrado reducción de la obesidad (Franks et al., 2007; Long et al., 2022); aunque son integrales, el monitoreo del IMC continúa como indicador. En el ámbito clínico, se promueven herramientas para evitar lenguaje estigmatizante y focalizar en hábitos saludables más que en el IMC, como el modelo de medicina de estilo de vida con neutralidad respecto al peso (Amati y Brackbill, 2024).

Talleres

Como parte de la investigación, EVIS y Educación para Compartir impartieron talleres en dos escuelas de Nuevo León en turnos matutinos y vespertinos, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y explicar que la salud integra también salud mental y salud comunitaria, más allá del peso.

En general, niñas y niños identificaron con mayor facilidad acciones vinculadas a salud física, salud mental y medio ambiente. En salud social y bienestar comunitario, las acciones se definieron a través del ejercicio colectivo. Un hallazgo relevante fue que las infancias notaron cómo una misma acción puede incidir en varios pilares: por ejemplo, jugar al aire libre con amigos combina salud física, medio ambiente y salud mental.

Asimismo, reconocieron la importancia del bienestar comunitario y los espacios públicos para su salud. En un nivel de exploración más avanzado, algunas niñas y niños encadenaron efectos a partir de las ideas discutidas. Por ejemplo, una niña expresó que si no hay agua, no podría bañarse; esto afectaría su salud mental al temer el rechazo social, deteriorando su salud social. También vincularon salud ambiental y salud humana, con ejemplos como: “si hay desechos tóxicos, respiramos mal y podemos tener afectaciones pulmonares o cáncer”; “si talamos árboles, afectamos la respiración”; “los incendios causan tos”; “matar un murciélago ocasionó el coronavirus”; “la gente se queda ciega por el polvo”; “regar las plantas cuida mi salud porque dan oxígeno”; “sin abejas no hay miel, ni polinización, ni podríamos respirar”; “cuidar los árboles para poder hacer un té cuando te sientes mal”; “sin agua no podríamos asearnos ni vivir”; “respirar aire contaminado te enferma”.

Conclusión y siguientes pasos

El objetivo de esta intervención es doble: (1) desarrollar un marco conceptual armonizado sobre salud y bienestar infantil que guíe a la Secretaría de Salud en acciones de orientación alimentaria, promoción de la salud y buenas prácticas para niñas y niños de 5 a 11 años; y (2) desarrollar un cuestionario y una metodología participativa para conocer preferencias, necesidades y prioridades de salud de las infancias en Nuevo León desde la perspectiva de niñas, niños y de madres, padres y/o personas cuidadoras.

Los siguientes pasos incluyen categorizar las respuestas de las y los participantes en los talleres y concluir el marco conceptual. Dado que las dietas y otros enfoques con énfasis exclusivo en el peso han mostrado ser ineficaces y potencialmente perjudiciales, es esencial impulsar enfoques integrales y de neutralidad corporal que promuevan estilos de vida saludables para el bienestar de la próxima generación.

La meta es que las escuelas adopten un enfoque de neutralidad respecto al peso para mitigar los efectos nocivos de los mensajes basados exclusivamente en indicadores antropométricos, a la vez que promueven estilos de vida saludables entre niñas y niños de Nuevo León.

Amati, J. B., & Brackbill, E. L. (2024). Empowering Families and Providers With a Lifestyle Medicine Approach to Pediatric Obesity. American Journal of Lifestyle Medicine. https://doi.org/10.1177/15598276241238682

Chen E., & Herper M. (2023). The obesity revolution: new weight loss drugs are changing the narrative on obesity, with a push from pharma. Statnews.

Franks, A. L., Kelder, S. H., Dino, G. A., Horn, K. A., Gortmaker, S. L., Wiecha, J. L., Simoes, E. J., & for CDC, M. (2007). Scool-based programs: lesson learned from CATCH, Planet Health and Not-On-Tobacco. www.cdc.gov/pcd/issues/2007/apr/06_0105.htm

Hooper, L., Framson, C., Donaldson, A., Cifra, N., Dave, S., Weiss, A. L., Galagali, P., & Kumar, M. M. (2024). The American Academy of Pediatrics Guideline for Obesity: An Adolescent Health Perspective. Journal of Adolescent Health, 75(4), 535–537. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2024.07.006

Jebeile, H., Kelly, A. S., O’Malley, G., & Baur, L. A. (2022). Obesity in children and adolescents: epidemiology, causes, assessment, and management. In The Lancet Diabetes and Endocrinology (Vol. 10, Issue 5, pp. 351–365). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00047-X

Kater, K. J., Rohwer, J., & Londre, K. (2002). Evaluation of an upper elementary school program to prevent body image, eating, and weight concerns. Journal of School Health, 72(5), 199–204. https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2002.tb06546.x

Lema, R. (2022). Intervenciones no pesocentristas y principios de salud en todas las tallas en el abordaje del sobrepeso y la obesidad. Revisión narrativa de la literatura. Revista de Nutrición Clínica y Metabolismo, 5(3). https://doi.org/10.35454/rncm.v5n3.384

Lessard, L. M., & Lawrence, S. E. (2022). Weight-Based Disparities in Youth Mental Health: Scope, Social Underpinnings, and Policy Implications. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 9(1), 49–56. https://doi.org/10.1177/23727322211068018

Lister, N. B., Baur, L. A., Felix, J. F., Hill, A. J., Marcus, C., Reinehr, T., Summerbell, C., & Wabitsch, M. (2023). Child and adolescent obesity. Nature Reviews Disease Primers, 9(1). https://doi.org/10.1038/s41572-023-00435-4

Long, M. W., Ward, Z. J., Wright, D. R., Rodriguez, P., Tefft, N. W., & Austin, S. B. (2022). Cost-Effectiveness of 5 Public Health Approaches to Prevent Eating Disorders. American Journal of Preventive Medicine, 63(6), 935–943. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2022.07.005

Nagata, J. M., Helmer, C. K., Wong, J. H., Domingue, S. K., Shim, J. E., & Al-shoaibi, A. A. A. (2024). Prevalence and sociodemographic associations with weight discrimination in early adolescents. Preventive Medicine Reports, 47. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2024.102892

Neumark-Sztainer, D. (2005). Can we simultaneously work toward the prevention of obesity and eating disorders in children and adolescents? In International Journal of Eating Disorders (Vol. 38, Issue 3, pp. 220–227). https://doi.org/10.1002/eat.20181

Neumark-Sztainer, D. (2009). Preventing Obesity and Eating Disorders in Adolescents: What Can Health Care Providers Do? In Journal of Adolescent Health (Vol. 44, Issue 3, pp. 206–213). https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.11.005

O´Dea, J. A. (2005). Prevention of child obesity: ´First, do no harm". Health Education Research, 20, 259–265. Puhl, R. M., & Lessard, L. M. (2020). Weight stigma in youth: Prevalence, consequences, and considerations for clinical practice. Current Obesity Reports. https://doi.org/10.1007/s13679-020-00408-8/Published

Puhl, R. M., Lessard, L. M., Foster, G. D., & Cardel, M. I. (2022). A Comprehensive Examination of the Nature, Frequency, and Context of Parental Weight Communication: Perspectives of Parents and Adolescents. Nutrients, 14(8). https://doi.org/10.3390/nu14081562