El impacto macroeconómico de la salud física y mental: implicaciones para la política pública

18 de Marzo de 2025

Diego Ascarza Mendoza

Profesor-investigador

1. Introducción

En los últimos años, la discusión sobre la importancia de la salud en términos de bienestar ha cobrado una relevancia creciente. En particular, se ha desarrollado un mayor reconocimiento del impacto tanto de la salud física como de la salud mental en el bienestar de los individuos dentro de una sociedad. Si bien intuitivamente podría suponerse que los efectos de la salud son principalmente de naturaleza microeconómica, la literatura económica ha demostrado que su influencia va más allá del ámbito individual, generando también repercusiones a nivel macroeconómico.

En este blog, abordaré tres aspectos clave: (1) los canales a través de los cuáles la salud tiene un impacto macroeconómico, (2) los elementos necesarios para medir dicho impacto y (3) las implicaciones de política pública que la literatura macroeconómica ha identificado en relación con los costos económicos derivados de una mala salud física y mental.

2. Los canales de transmisión de la salud en variables macroeconómicas

Para entender las implicaciones macroeconómicas de la salud, es importante recordar primero que la capacidad productiva de un país está fuertemente configurada por su mercado de trabajo y por la tasa a la que ahorra. Vamos a ver que la salud influye macroeconómicamente precisamente por su efecto en estos componentes. Asimismo, la salud física y la salud mental operan a través de canales distintos, por lo que describiré sus efectos de forma separada.

2.1 Salud física

En cuanto al mercado de trabajo, existe una literatura abundante que documenta el efecto negativo de la salud física sobre la productividad, impidiendo en algunos casos, la posibilidad de participar en el mercado de trabajo. Estos efectos son heterogéneos e impactan en la distribución del ingreso. Por ejemplo, Hosseini, Kopecky and Siao (2024), encuentran que el 28% de la desigualdad en ingresos observada para individuos de 55 años está explicada por desigualdad en sus historias de salud.

Por otro lado, la tasa de ahorro se ve afectada por dos factores. Primero, la probabilidad de supervivencia: una peor salud reduce la expectativa de vida, lo que disminuye los incentivos para ahorrar a largo plazo. Segundo, los gastos médicos no cubiertos (out-of-pocket), que pueden llevar a un mayor ahorro precautorio para afrontar costos de salud inesperados, incluso después del retiro. La magnitud de este último efecto depende de la disponibilidad y calidad de los seguros de salud, así como de la existencia de programas de asistencia social.

2.2 Salud mental

En un artículo reciente, Abramson, Boerma y Tsyvinsky (2024) hacen una síntesis de la literatura psiquiátrica para ilustrar los mecanismos a través de los cuales la salud mental puede influir en decisiones económicas. En particular, canalizan lo encontrado por la literatura psiquiátrica para mostrar que la salud mental tiene un impacto macroeconómico a través de su efecto en 1) la participación laboral, 2) la tasa de ahorro y 3) la forma en la que se asigna la riqueza a distintos activos financieros (decisiones de portafolio). Estos efectos ocurren a través de tres canales.

El primer canal es la rumiación, que se refiere al tiempo que las personas invierten en pensamientos negativos o en sobre analizar situaciones. Este proceso consume tiempo que podría destinarse a actividades productivas, lo que reduce la producción por persona, afecta los ingresos y disminuye la probabilidad de participar en el mercado laboral.

El segundo canal es el pesimismo. Con pesimismo nos referimos al sesgo negativo que un individuo puede tener con respecto a resultados aleatorios. Un individuo pesimista sobreestima la probabilidad de resultados adversos, lo que puede llevar a una menor propensión al ahorro, especialmente si percibe mayores probabilidades de muerte. Además, el pesimismo influye en la asignación de activos dentro de un portafolio, favoreciendo una sobre ponderación de inversiones de bajo riesgo y limitando oportunidades de rentabilidad, incluso ajustadas por riesgo.

El tercer canal a través del cual la salud mental influye en las decisiones económicas es el reforzamiento, un mecanismo estrechamente relacionado con los dos efectos anteriores. La mala salud mental puede llevar a un escepticismo sobre la efectividad de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos, lo que reduce la probabilidad de que las personas accedan a estos servicios. Esto, a su vez, perpetúa el deterioro de su salud mental y refuerza los impactos negativos en la participación laboral, la productividad, la tasa de ahorro y la asignación de activos.

3. ¿Qué nos dicen los datos sobre la dinámica de la salud?

La medición del impacto macroeconómico de la salud es un desafío complejo que requiere dos elementos fundamentales: (1) una caracterización empírica tanto de la salud física como de la salud mental y (2) un modelo que incorpore los mecanismos previamente descritos. El primer elemento implica responder a una serie de preguntas clave: ¿cómo evoluciona la salud a lo largo del ciclo de vida? ¿Qué factores determinan su trayectoria? ¿Qué tipos de choques aleatorios la afectan y cuál es su naturaleza? ¿Cuánta heterogeneidad ex-ante existe en los niveles de salud entre individuos?

En esta sección, analizaré por separado los hallazgos de la literatura sobre la salud física y la salud mental en relación con estos aspectos.

3.1 Salud Física

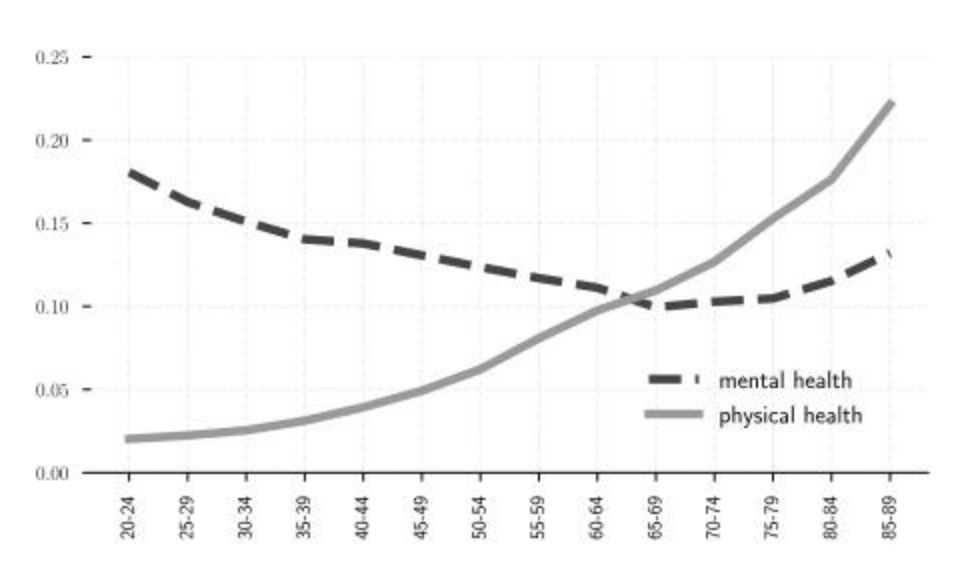

En el caso de la salud física, Hosseini, Kopecky y Siao (2020)1 encuentran que existen diferencias significativas en los niveles de salud según características demográficas como la edad, el sexo y el nivel educativo. En particular, los individuos más jóvenes, los hombres y aquellos con educación universitaria presentan mejores niveles de salud física en comparación con sus contrapartes. Además, la salud tiende a deteriorarse con la edad en todos los grupos, y la desigualdad en salud se amplifica a lo largo del ciclo de vida. La línea sólida en la Figura 1 ilustra la tendencia a deteriorarse de la salud física a lo largo de la vida.

Asimismo, la literatura indica que la salud física está sujeta a choques altamente persistentes y que existen diferencias ex-ante significativas entre individuos. En este sentido, De Nardi, Paschenko y Porapakkarm (2023) encuentran que gran parte de los costos económicos asociados a la mala salud están determinados por lo que denominan health types, un concepto que captura diferencias genéticas y la influencia de hábitos de salud adquiridos desde la infancia.

En síntesis, una caracterización empírica adecuada de la salud física debe considerar las diferencias por características observables, la presencia de elementos aleatorios en su evolución y la heterogeneidad ex-ante entre individuos.

3.2 Salud Mental

En un estudio reciente realizado junto a Walter Ruelas y Christian Velásquez (2024), llevamos a cabo un análisis empírico sobre la salud mental, con un enfoque particular en la depresión2. Utilizando datos del Panel Study of Income Dynamics (PSID), encontramos varios patrones relevantes.

En primer lugar, la salud mental tiende a mejorar a lo largo de la vida, pero experimenta un deterioro después del retiro, este patrón puede observarse en la línea discontinua de la Figura 1. Sin embargo, aunque este patrón se observa en distintas cohortes, identificamos niveles de depresión más altos en generaciones más recientes, especialmente entre los millennials. Además, existen diferencias significativas en los niveles de salud mental según el género, el nivel socioeconómico y el estado civil. En particular, los hombres, los individuos de mayor ingreso y las personas casadas reportan mejores niveles de salud mental en comparación con sus contrapartes.

Otro hallazgo relevante es la tendencia decreciente en la sintomatología depresiva a lo largo de la vida, impulsada por un aumento en la proporción de individuos sin síntomas. Este fenómeno se debe, en gran medida, a una tasa de recuperación significativa: la probabilidad de que una persona con síntomas depresivos se recupere en el siguiente período no es trivial.

Asimismo, la evolución de la salud mental está fuertemente influenciada por la presencia de síntomas depresivos en la adolescencia, lo que sugiere la importancia de diferencias ex-ante entre individuos. Además, la persistencia de la depresión depende tanto de factores aleatorios como de la historia previa del individuo. Aquellos que han experimentado episodios prolongados de depresión tienen menores probabilidades de recuperación, mientras que quienes han permanecido sin síntomas por largos períodos tienen mayores probabilidades de continuar en ese estado.

Un aspecto clave de la salud mental es su estrecha relación con la productividad fija de los individuos, entendida como la parte de los ingresos laborales que no está determinada por la educación, la edad u otras variables observables, sino que refleja un componente innato de productividad.

Nuestros resultados indican que los individuos con mayor productividad fija presentan menores niveles de depresión, y que estas diferencias son tanto cuantitativamente significativas como persistentes a lo largo de la vida.

Sobre la base de estos hallazgos, proponemos un modelo estadístico para la salud mental que incorpora tres elementos esenciales: la posibilidad de recuperación, la dependencia de la historia individual y las diferencias ex-ante. Nuestro análisis muestra que la inclusión de estos factores es fundamental para capturar con precisión las propiedades empíricas de la salud mental.

4. ¿Qué dicen los modelos macro y qué lecciones de política pública tenemos?

Para el caso de la salud mental, Abramson, Boerma y Tsyvinsky (2024) estiman que, en el caso de Estados Unidos, las pérdidas económicas asociadas a la mala salud mental ascienden a 282 billones de dólares anuales, una magnitud comparable a los efectos de una recesión según sus cálculos. Estas pérdidas se originan principalmente en la reducción de horas trabajadas, las decisiones de ocupación y la asignación ineficiente de recursos en distintos activos financieros.

Es importante señalar que este estudio emplea una modelación simplificada de la salud mental, omitiendo, por ejemplo, su correlación con la productividad fija de los individuos y la complejidad de su dinámica, como su dependencia de la historia previa. Contar con estimaciones que incorporen estos factores permitiría obtener una visión más precisa del impacto económico de la salud mental.

Desde una perspectiva de política pública, los resultados del estudio sugieren que reducir el costo del tratamiento para la salud mental no sería la estrategia más efectiva, dado que estos servicios no presentan barreras económicas significativas. En cambio, la expansión de la disponibilidad de tratamiento podría generar mayores beneficios. En particular, los autores encuentran que ampliar el acceso a estos servicios reduciría las pérdidas económicas en un 3 % e incrementaría el gasto de las familias en un 1 %. Además, estos efectos serían más pronunciados cuando las intervenciones se dirigen a la población de entre 16 y 25 años.

Por su parte, el estudio mencionado en el apartado anterior (Ascarza, Ruelas y Velásquez, 2024), sugiere que la salud mental sigue una trayectoria compleja a lo largo de la vida, caracterizada por una fuerte dependencia del historial individual y una significativa heterogeneidad desde edades tempranas. Estos hallazgos, en línea con los de Abramson, Boerma y Tsyvinsky (2024), subrayan la importancia de diseñar políticas públicas en salud mental que prioricen la intervención en las poblaciones más jóvenes. Al enfocar los esfuerzos en estas etapas, no solo se promueve una mayor productividad a lo largo de la vida, sino que también se previenen trayectorias negativas en salud mental que, con el tiempo, pueden volverse cada vez más difíciles de revertir.

En cuanto a las pérdidas económicas derivadas de la salud física, De Nardi, Paschenko y Porapakkarm (2023) estiman que estar en mala salud implica un costo promedio por persona de aproximadamente $1,500 por año en Estados Unidos. En términos de bienestar, estas condiciones adversas equivalen a una reducción del 10% en el consumo. Estos costos se acumulan a lo largo de la vida y superan lo que proviene exclusivamente del desembolso monetario en gastos médicos, estando estrechamente relacionados con predisposiciones naturales a experimentar problemas de salud (diferencias ex ante).

¿Qué implicaciones tiene esto para la política pública? En primer lugar, dado que los costos de la mala salud no se limitan únicamente a los gastos médicos, los seguros de salud solo mitigan parcialmente sus efectos. En segundo lugar, debido a que gran parte de estos costos están vinculados al desempeño en el mercado laboral, las políticas dirigidas a mejorar las condiciones laborales de las personas con problemas de salud pueden generar beneficios significativos.

Finalmente, considerando que la evolución de la salud a lo largo de la vida está determinada en gran medida por diferencias ex-ante, es fundamental diseñar intervenciones orientadas a la promoción de la salud en etapas tempranas de la vida.

5. Reflexiones sobre México

Según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), en México el presupuesto destinado a la salud como total representa menos del 3% del PIB, representando una brecha de más del 3% con respecto a los estándares internacionales recomendados. Por su lado, el presupuesto para lidiar con temas de salud mental representa solo el 1.3 % del presupuesto total en salud, una cifra considerablemente inferior al 5 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para países de ingresos medios. Considerando que en México existe, por lo general, un menor acceso a servicios de salud, así como aún una concientización precaria de la relevancia de la salud mental, podría ser que los costos económicos encontrados para Estados Unidos, son de forma relativa, una cota inferior para las pérdidas económicas que enfrenta México todos los años. México ha experimentado un estancamiento en la productividad laboral en las últimas décadas. La evidencia sugiere que fortalecer la atención a la salud mental y física podría contribuir a revertir esta tendencia y mejorar el desempeño económico del país.

6. Conclusiones

En este blog se analiza el efecto de la salud, tanto física como mental, en el desempeño macroeconómico. La salud impacta macroeconómicamente a través de su impacto en la participación laboral, la productividad y las decisiones de ahorro e inversión. Los hallazgos de la literatura sugieren que las pérdidas económicas asociadas a la mala salud son cuantiosas y van más allá del gasto médico, afectando el bienestar individual y la distribución del ingreso. Desde una perspectiva de política pública, la literatura macroeconómica sugiere que los costos económicos de la mala salud física se mitigan no solamente con seguros de salud, sino también con políticas preventivas e intervención temprana. En el caso de la salud mental, la evidencia sugiere que reducir los costos asociados a los servicios de cuidado de la salud mental es una medida menos efectiva que expandir los servicios de tratamiento con un énfasis especial en individuos más jóvenes.

1 En este artículo se utiliza un índice de fragilidad para medir la salud física. El índice de fragilidad es un número que toma valores entre cero y uno. El índice indica la fracción de déficits de salud que un individuo tiene en un momento de su vida, dado un universo de déficits predeterminado. A mayor valor del índice, peor la salud física del individuo.

2 Para medir depresión utilizamos la escala de distrés de Kessler. Un indicador utilizado en la literatura psiquiátrica que mide la sintomatología de depresión considerando distintos tipos de síntomas y la frecuencia con la que se experimentan estos síntomas. En este artículo normalizamos el indicador para que tome valores entre cero y uno. Valores más grandes del indicador reflejan más síntomas de depresión o síntomas con mayor frecuencia.

Abramson, B., Boerma, J., & Tsyvinski, A. (2024). Macroeconomics of mental health (No. w32354). National Bureau of Economic Research.

Ascarza-Mendoza, D., Ruelas, W., & Velasquez, C. (2024). On the dynamics of mental health. Working Paper.

CIEP. (2024). Salud mental: presupuesto y política nacional. (Disponible en https://ciep.mx/Nwx6.)

CIEP. (2025). Gasto para salud en 2025: Recortes en hospitales y para población sin seguridad social. (Disponible en https://ciep.mx/R05Z.)

De Nardi, M., Pashchenko, S., & Porapakkarm, P. (2024). The lifetime costs of bad health. Review of Economic Studies, rdae080.

Hosseini, R., Kopecky, K. A., & Zhao, K. (2021). How important is health inequality for lifetime earnings inequality? (No. 2021-1). Working paper.