Más allá de las cadenas de valor: ¿Cuáles son los verdaderos drivers de la diversificación productiva?

18 de Noviembre de 2025

Miguel Ángel Santos

Decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública

Sebastián Bustos

La popularidad de la idea de diversificarse “agregando valor” —esto es, procesar localmente las dotaciones de materias primas— es casi tan persistente como la ausencia de evidencia empírica que la respalde. Su punto de partida puede rastrearse hasta Albert O. Hirschman, uno de los economistas del desarrollo más influyentes del siglo XX. En La estrategia del desarrollo económico (1958), Hirschman propuso que los países podían acelerar su transformación productiva promoviendo los sectores con mayores “encadenamientos hacia atrás y hacia adelante” (backward y forward linkages). La idea resulta atractiva precisamente por su intuición simple y por ofrecer una guía de acción inmediata a gobiernos que buscan industrializarse y generar empleo. Tan convincente parece, que han sido escasos los esfuerzos sistemáticos por examinar su validez empírica. En nuestra investigación (Bustos & Santos, 2025), nos preguntamos si existe un patrón claro de diversificación a partir de materias primas. La respuesta es negativa. No obstante, identificamos otros caminos —menos obvios, pero más fértiles— sobre los cuales construir la diversificación productiva.

La intuición de Hirschman pasó pronto de los libros a los planes nacionales de desarrollo, traduciendo esa corazonada en políticas que intentaban convertir encadenamientos potenciales en estrategias de industrialización. La apuesta —aún intuitiva en su formulación original— difiere según la dirección del encadenamiento. Hacia atrás (backward linkages), se presume que una “demanda garantizada” estimularía la creación de proveedores aguas arriba. Hacia adelante (forward linkages), se asume que la disponibilidad de materia prima otorga ventajas para desarrollar actividades aguas abajo. Esta última veta es la que más ha perdurado bajo la etiqueta beneficiation.

El término beneficiation proviene de la ingeniería minera y metalúrgica, donde significa literalmente “the process of improving (benefiting) the economic value of an ore by removing impurities and increasing concentration”. Apareció por primera vez con la Revolución Industrial, asociado a productos vinculados con carbón, hierro y cobre. Su etimología deriva del verbo beneficiate, empleado en minería para purificar o enriquecer un mineral antes de su fundición.

El punto no es solo que esta noción se integró, sin mayor soporte empírico, como justificación de numerosos planes industriales en países en desarrollo; es que, setenta años después, sigue predominando y ha cobrado nuevo impulso a raíz del interés por los minerales críticos. En Sudáfrica, el National Development Plan 2030 señala que “las áreas prioritarias deben incluir aquellas donde la beneficiación pueda conducir a manufacturas aguas abajo.” En Etiopía, el Ten-Year Development Plan (2020–2030) enfatiza la necesidad de transformar la estructura productiva agregando valor a la producción agrícola y minera. Kenia, Zambia y Congo siguen líneas similares, apostando por zonas económicas especiales y clusters industriales orientados a procesar localmente lo que antes se exportaba sin transformar. Tanzania e Indonesia han ido más lejos, gravando o prohibiendo la exportación de materias primas sin procesar. En Namibia, la centralidad de estos encadenamientos fue consagrada en el programa de gobierno de la presidenta Netumbo Nandi-Ndaitwah (2024): “Unity In Diversity: Natural Resources Beneficiation And Youth Empowerment For Sustainable Development”. Por último, en Chile y Bolivia, a partir de los grandes yacimientos de litio y su relevancia en baterías, se han establecido regulaciones para limitar la exportación del mineral, buscando forzar su procesamiento y promover así una industria local de baterías de litio.

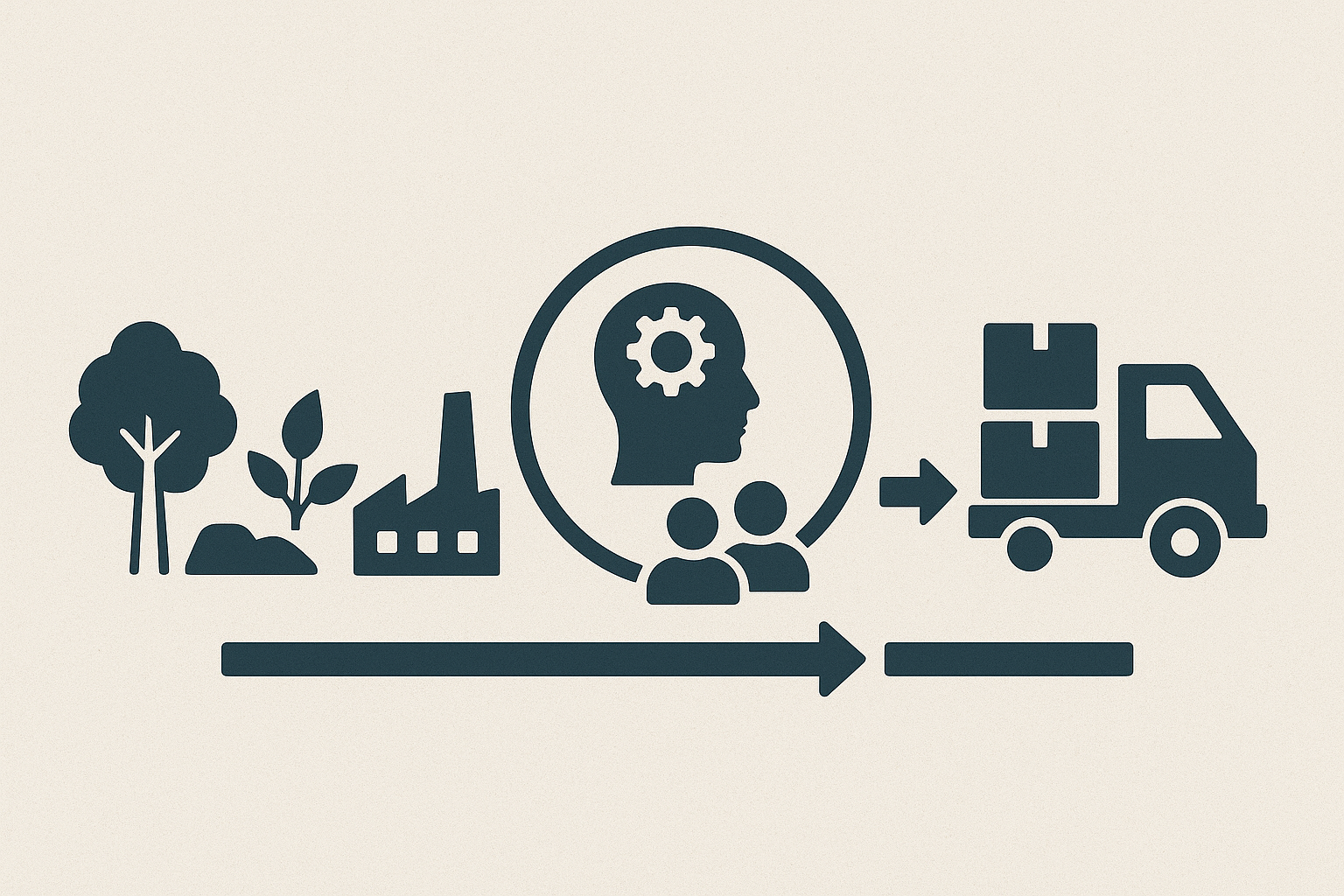

De los encadenamientos a las capacidades productivas

Para evaluar empíricamente esta idea, analizamos la evolución de los patrones de exportación de los países en los últimos treinta años, con el fin de entender qué factores explican la aparición de nuevas industrias exportadoras. El problema es que los pocos esfuerzos documentados en la literatura se basan en la co-ubicación de pares de industrias, una métrica que agrega y confunde fenómenos distintos. Al fin y al cabo, dos industrias pueden coincidir en un lugar por múltiples razones: (i) porque una provee insumos a la otra (tesis de la beneficiación), o (ii) porque ambas son intensivas en un tercer recurso o capacidad abundante localmente. De hecho, hay autores que utilizan los patrones de co-ubicación como proxy de encadenamientos (Hausmann, Klinger & Lawrence, 2008) y autores que los usan como proxy de conocimientos/capacidades productivas (Hausmann & Hidalgo, 2009).

Por ello, nuestra primera contribución consiste en descomponer los factores que llevan a pares de industrias a co-ubicarse. Para ello integramos una base de datos que combina comercio internacional, vínculos insumo-producto (para mapear bienes a industrias), y requerimientos de empleo/ocupaciones por industria.

Los resultados: es el know-how, no las cadenas

Los resultados son contundentes: las medidas basadas en encadenamientos productivos —la cercanía entre industrias por el flujo de insumos intermedios— tienen un poder predictivo muy limitado para explicar el surgimiento de nuevas industrias. Es decir, las industrias no tienden a aparecer en lugares donde abundan las materias primas que utilizan. Suiza no se ha especializado en exportar chocolates porque abunde el cacao, ni Israel en joyería por la existencia de minas de oro o diamantes. Aún más: cuando se incorporan explicaciones alternativas para la co-ubicación en una misma especificación, la contribución de los encadenamientos se vuelve ínfima, y dominan las razones asociadas al know-how productivo compartido entre industrias.

Las medidas vinculadas al conocimiento y las habilidades de la fuerza laboral son las que predicen consistentemente la entrada y supervivencia de nuevas actividades. En particular, la similitud entre dos industrias en la intensidad de uso de ocupaciones de alta calificación explica la co-ubicación en un factor siete veces mayor que la alternativa basada en insumos. En otras palabras, los países se diversifican hacia nuevas industrias porque comparten capacidades productivas ya existentes —especialmente el conocimiento acumulado de sus trabajadores— y no porque compartan materias primas.

Este hallazgo es aún más marcado en economías ricas en recursos naturales. Allí, las políticas de beneficiación tienden a concentrar esfuerzos en sectores donde las capacidades requeridas —tanto aguas arriba como aguas abajo— no están presentes localmente. Pese al esfuerzo direccional de los gobiernos, no encontramos un patrón robusto de diversificación asociado a esa hipótesis. En consecuencia, los intentos de “extender la cadena” terminan chocando con los mismos cuellos de botella que buscaban resolver: falta de know-how, proveedores especializados y capital humano. Así, estas políticas tienden a ser inefectivas para promover diversificación, justamente allí donde más se aplican.

Una vez dilucidados los factores que contribuyen a la co-ubicación, es posible prescindir de esa métrica y utilizar directamente dichos drivers para estimar su contribución a la aparición y desaparición de industrias.

Los resultados son concluyentes: las nuevas industrias surgen y desaparecen según las capacidades productivas disponibles en el ecosistema del país. Dicho de otro modo, cuando un territorio acumula capacidades específicas, aumenta la probabilidad de que emerjan otras industrias que las utilizan; cuando esas capacidades escasean o se erosionan, desaparecen las actividades que dependen de ellas.

Un hallazgo adicional es que no todas las formas de diversificación descansan en las mismas capacidades. Cuando un país desarrolla nuevas industrias exportadoras (diversificación en el margen extensivo), suele hacerlo en lugares con alta densidad de ocupaciones similares, tanto de alta como de baja calificación. En cambio, cuando las industrias existentes crecen o se consolidan (diversificación en el margen intensivo), predomina la influencia de ocupaciones de baja calificación. Una posible interpretación es que iniciar una nueva industria exige superar un alto umbral de capacidades complementarias: se requiere un ecosistema laboral denso, que combine talento altamente calificado con técnicos y operarios experimentados. En contraste, una vez que esos insumos especializados están disponibles, el crecimiento dentro de las industrias ya establecidas depende más de la disponibilidad de habilidades básicas, lo que hace que la proximidad en habilidades generales sea un mejor predictor de la expansión en el margen intensivo.

Nuestro análisis muestra que las trayectorias exitosas de diversificación no siguen el camino vertical de las cadenas de valor, sino movimientos laterales en el espacio del conocimiento productivo. Este resultado es particularmente revelador si se considera que nuestro análisis no puede corregir el sesgo histórico a favor de la hipótesis de la beneficiación, que por décadas orientó los esfuerzos gubernamentales hacia el procesamiento aguas abajo de recursos naturales.

Del “valor agregado” al conocimiento acumulado

Estos hallazgos invitan a repensar las estrategias de política industrial, en especial en países en desarrollo abundantes en materias primas. En lugar de insistir en la beneficiación y “agregar valor” a lo ya producido, los gobiernos deberían apostar por la acumulación deliberada de capacidades: atraer inversión extranjera enfocada en sectores que usen intensivamente las habilidades ya presentes en el país; cerrar brechas de conocimiento mediante importación de talento y formación técnica especializada; y diseñar marcos que faciliten la difusión de conocimiento productivo entre sectores. No se trata de extraer más valor de lo que ya se hace, sino de usar lo que ya se sabe para aprender a hacer cosas nuevas.

Bustos, S. and Santos, M. A. (2025). From Value Chains to Knowledge Chains: What Drives Diversification in Resource-Rich Economies? World Development. Escuela de Gobierno y Transformación Pública, Working Paper Series, No. 13, Octubre 2025.

Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development. Yale University Press.

Hausmann, R., Klinger, B. and Robert Lawrence (2008). “Examining beneficiation.” John F. Kennedy School of Government - Harvard University. June 2008. RWP08-030.

Hausmann, R. & Hidalgo, C. A. (2009). “The Building Blocks of Economic Complexity.” PNAS, 106(26): 10570–10575.