Cuando el desarrollo separa: complejidad económica y segregación urbana en México

26 de Agosto de 2025

Fernando Gómez Zaldívar

Profesor-investigador

Roberto Ponce

Profesor-investigador

Introducción

El crecimiento urbano en México ha estado marcado por una notable expansión territorial, acompañada por procesos de desarrollo económico y de persistente desigualdad social. En el artículo “The interplay of economic complexity and urban sprawl in shaping socio-spatial segregation in Mexico” (Cruz-Sandoval et al, 2025), investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, del Centro para el Futuro de las Ciudades y de la Escuela de Ingeniería y Ciencias, analizan la interacción entre complejidad económica, dispersión urbana (urban sprawl) y segregación socioespacial en las zonas metropolitanas de México utilizando métodos como análisis de conglomerados y modelos de regresión. En los resultados se identifican patrones que muestran cómo las estructuras productivas sofisticadas y la expansión urbana desordenada tienden a reforzar la segregación por ingresos. Por la relevancia del análisis territorial e industrial, estos hallazgos tienen implicaciones importantes de política pública para diseñar estrategias de desarrollo urbano más inclusivas y sostenibles.

México es un país eminentemente urbano: hoy, casi el 78 % de su población vive en ciudades. Sin embargo, el crecimiento de estas zonas urbanas ha superado con creces al crecimiento poblacional. Entre 1990 y 2020, la población urbana creció 1.78 veces, pero la superficie construida se expandió 2.13 veces. Este desbalance señala un patrón claro: las ciudades mexicanas se están extendiendo de forma horizontal y con baja densidad, un fenómeno conocido como expansión urbana dispersa o urban sprawl.

Esta forma de crecimiento plantea importantes desafíos. Por un lado, genera ineficiencias urbanas, como mayor necesidad de infraestructura, transporte y servicios básicos por kilómetro cuadrado. Pero más preocupante aún es que refuerza la segregación socioespacial; es decir, la separación física de los grupos sociales dentro del territorio, con base en diferencias de ingreso, educación, etnicidad o religión.

¿Qué es la segregación socioespacial y por qué importa?

La segregación socioespacial no es solo una cuestión de geografía urbana. Implica que los sectores más vulnerables —por lo general, aquellos con menores ingresos— terminan viviendo en zonas alejadas, mal conectadas y con acceso limitado a servicios esenciales. Este patrón no solo restringe las oportunidades individuales de millones de personas, sino que afecta el desarrollo económico y la cohesión social de toda la ciudad (Galster, 2019; Bayón & Saraví, 2018; Cruz-Sandoval, Roca & Ortego, 2020; Haddad, 2020).

La literatura ha documentado ampliamente las causas de esta segregación: desde preferencias residenciales individuales (Schelling, 1971) hasta políticas urbanas excluyentes como la zonificación diferenciada (Fischel, 2015). Más recientemente, ha crecido el interés por entender cómo la expansión urbana contribuye directamente a profundizar estas divisiones.

Estudios en contextos como Estados Unidos han encontrado que las ciudades más extendidas tienden a ser más segregadas, ya que los hogares con mayores ingresos suelen trasladarse a suburbios más exclusivos y bien servidos, mientras que los grupos de menores recursos quedan en zonas más alejadas y precarizadas (Ewing et al., 2016). Esta dinámica genera trayectos más largos, menos acceso a transporte público, y una oferta desigual de infraestructura social (Glaeser & Kahn, 2004).

¿Cómo influye la estructura económica en la segregación urbana?

En las ciudades del mundo, la desigualdad no solo se refleja en los ingresos, sino también en el espacio. Una de las principales formas en que esto ocurre es a través de la segregación socioespacial, es decir, la concentración de grupos sociales —por ingreso, educación o empleo— en zonas específicas de una ciudad. La literatura ha mostrado tres patrones claros: a mayor desigualdad, mayor segregación; las ciudades en países con menor ingreso suelen estar más segregadas; y los hogares de altos ingresos tienden a concentrarse en zonas céntricas mientras los de bajos ingresos se alejan hacia la periferia (Reardon & Bischoff, 2011; Florida, 2019; van Ham et al., 2021).

Pero esta realidad no depende solo de la desigualdad en sí, sino también de la estructura económica de las ciudades. Ciudades basadas en manufactura tienden a ofrecer empleos estables para una clase media amplia, mientras que aquellas dominadas por el sector servicios suelen generar tanto trabajos muy bien remunerados como empleos precarios, lo que produce mayor polarización (Sassen, 2001; Borel-Saladin & Crankshaw, 2009).

Estudios recientes en China (He et al., 2022; Monkkonen et al., 2017) sugieren que las ciudades con economías más desarrolladas y procesos industriales avanzados pueden tener menores niveles de segregación, debido a que generan oportunidades laborales más estables y profesionalizan a su población. En cambio, las ciudades menos desarrolladas, sin procesos sólidos de industrialización, muestran mayores niveles de separación entre grupos sociales.

Esta conexión entre estructura productiva y desigualdad espacial cobra especial relevancia al analizar el concepto de complejidad económica, medido mediante el Economic Complexity Index (ECI). Este índice refleja cuán sofisticadas son las actividades productivas de una región, a partir de su capacidad para producir bienes diversos y poco comunes (Hidalgo & Hausmann, 2009).

Investigaciones previas han encontrado que las economías más complejas tienden a mostrar menores niveles de desigualdad de ingresos (Hartmann et al., 2017; Gómez-Zaldívar et al., 2021). Sin embargo, todavía hay poco trabajo que analice si esta complejidad también reduce la segregación urbana por ingreso —es decir, si tener una economía más sofisticada contribuye a ciudades más integradas social y territorialmente.

Nuestra investigación busca justamente llenar ese vacío, explorando si la complejidad económica está relacionada con menores niveles de segregación socioespacial en las áreas metropolitanas de México. El objetivo es avanzar en una agenda de desarrollo urbano inclusivo que no solo apueste por el crecimiento económico, sino también por una distribución territorial más equitativa de sus beneficios.

El vínculo entre economía, suelo urbano y desigualdad: una lectura desde el “nexo de suelo urbano”

Cuando analizamos cómo se organizan las ciudades, suele hablarse de desigualdad, expansión urbana o segregación. Pero estas dinámicas no ocurren por separado: están íntimamente conectadas con las estructuras económicas que dan forma a las ciudades. Para entender esta relación, una perspectiva útil es la del “nexo de suelo urbano”, propuesta por el geógrafo Allen J. Scott.

Esta teoría sostiene que el suelo urbano es un recurso escaso y disputado, cuyo valor y uso dependen de las actividades económicas que se desarrollan en él y de las relaciones de poder que determinan quién accede a qué espacio (Scott, 1980, 1988, 2013). Las actividades de alto valor económico —como servicios financieros, tecnológicos o industrias sofisticadas— tienden a concentrarse en zonas estratégicas, elevando los precios del suelo y desplazando a las personas con menores ingresos hacia las periferias.

Aunque Scott no habla directamente de complejidad económica, su lógica es compatible: cuanto más compleja y sofisticada es una economía, mayor es la presión sobre el suelo urbano y más marcadas pueden ser las divisiones espaciales. En ciudades mexicanas, por ejemplo, procesos de transformación productiva impulsados por el TLCAN/USMCA han intensificado esta lógica, alterando el valor del suelo y reforzando la segregación socioespacial.

El marco de Scott también se conecta con otras teorías críticas del urbanismo como las de Harvey (1973, 1985), Castells (1974), Smith (1979) y Marcuse (1985), quienes destacan cómo el desarrollo capitalista configura el espacio urbano y genera desigualdad territorial.

Desde esta perspectiva, el “nexo de suelo urbano” permite interpretar cómo la complejidad económica —medida por el Economic Complexity Index (Hidalgo & Hausmann, 2009)— puede influir en la expansión de las ciudades y en los patrones de segregación. Así, esta teoría ofrece una base conceptual sólida para conectar estructura productiva, uso del suelo y justicia espacial.

Evidencia empírica: cinco tipos de ciudades mexicanas

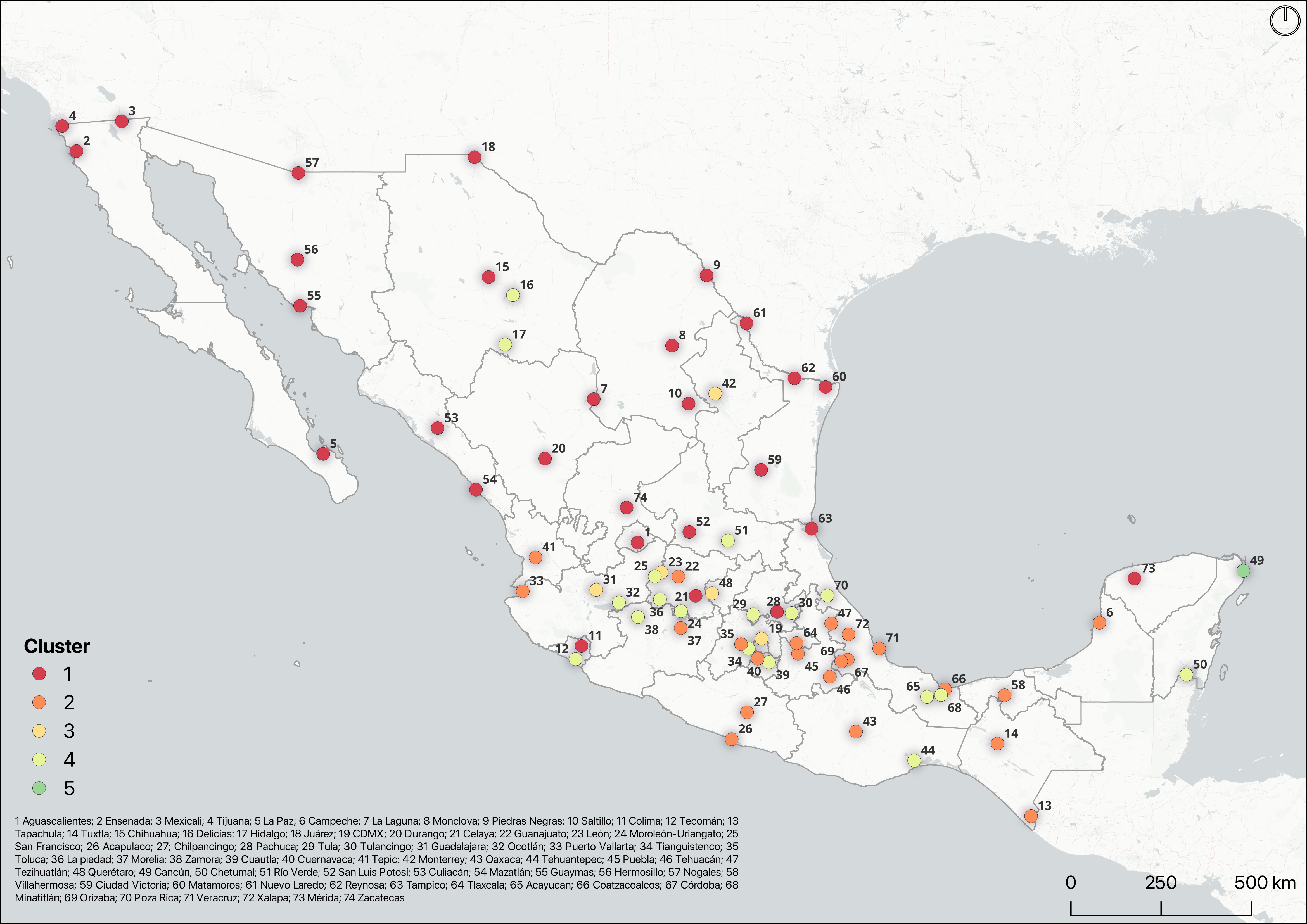

Para entender cómo interactúan la complejidad económica, la expansión urbana y la segregación en el territorio mexicano, se analizaron 74 zonas metropolitanas utilizando datos censales, imágenes satelitales y encuestas económicas. Una herramienta clave fue el uso del índice de complejidad económica, para estimar el nivel de sofisticación productiva de cada región en función de las actividades económicas que alberga.

La metodología de análisis por conglomerados (clustering) permitió clasificar las ciudades en cinco grandes grupos según su nivel de segregación, complejidad, crecimiento poblacional, forma urbana y uso del transporte. Este enfoque permitió identificar patrones comunes y excepcionales entre ciudades mexicanas.

Por ejemplo, las zonas metropolitanas del norte —como Tijuana, Juárez y Reynosa— comparten altos niveles de fragmentación urbana, baja densidad, complejidad económica moderada y fuerte segregación. En contraste, ciudades del centro y sur como Veracruz y Tepic mostraron menor crecimiento económico, alta fragmentación y dependencia del transporte público, pero niveles moderados de segregación.

Un caso particular es Cancún, que combina una expansión urbana explosiva con alta sofisticación económica basada en el turismo. A pesar de su complejidad, la ciudad mantiene una segregación moderada, atribuida en parte a la fuerte concentración de empleos y al uso extendido del transporte público. Finalmente, ciudades como San Francisco del Rincón o Poza Rica presentaron baja complejidad y bajo dinamismo económico, con segregación también reducida.

¿Qué explica la segregación urbana?: complejidad y expansión

Además del análisis territorial, se construyeron modelos de regresión para identificar los factores que más influyen en la segregación por ingresos. Los resultados fueron contundentes: las variables más asociadas con la segregación fueron la complejidad económica y la expansión de la superficie urbanizada.

Esto quiere decir que no es el crecimiento económico per se lo que genera desigualdad espacial, sino el tipo de actividades que impulsan ese crecimiento. Las ciudades con industrias más complejas y de mayor valor agregado tienden a concentrar población de mayores ingresos en zonas centrales, relegando a los grupos de menores ingresos a la periferia urbana.

Además, la expansión dispersa del territorio urbano —lo que comúnmente llamamos sprawl— contribuye significativamente a aumentar la segregación, especialmente cuando va acompañada de una red vial extensa y baja accesibilidad al transporte público. Estos hallazgos retoman los planteamientos clásicos del economista Thomas Schelling, quien ya advertía cómo las decisiones individuales en contextos urbanos pueden llevar a resultados colectivos no deseados, como la segregación.

¿Qué pueden hacer los gobiernos? Recomendaciones de política pública

Los resultados de esta investigación tienen profundas implicaciones para el diseño de políticas públicas. Primero, muestran que no basta con promover el crecimiento económico: es crucial atender el tipo de desarrollo productivo que se impulsa y su distribución espacial.

Las ciudades que lideran en complejidad económica requieren estrategias metropolitanas que integren la planificación urbana con políticas de vivienda, transporte y uso de suelo. Invertir en transporte público eficiente, promover desarrollos de uso mixto y evitar la expansión periférica desordenada son pasos clave para reducir la segregación.

Asimismo, se requiere fortalecer la gobernanza metropolitana. Actualmente, muchas zonas metropolitanas en México abarcan múltiples municipios sin una autoridad coordinadora efectiva. Reformas que reconozcan a las zonas metropolitanas como entidades de planeación con instrumentos propios permitirían enfrentar de forma más eficaz los retos del desarrollo desigual.

Finalmente, el estudio propone repensar la política de vivienda. En lugar de construir unidades alejadas y mal conectadas, se deben incentivar desarrollos integrados que permitan la mezcla social, a través de subsidios focalizados, reservas de suelo bien localizadas y políticas de inclusión urbana.

Conclusiones: por un desarrollo urbano más justo

Esta investigación aporta evidencia empírica sólida para repensar cómo las políticas económicas y urbanas interactúan en la configuración de nuestras ciudades. La complejidad económica, lejos de ser un proceso neutro, tiene implicaciones directas en la segregación y la forma urbana.

A medida que México avanza en su integración a cadenas de valor globales, es indispensable que estas transformaciones vayan acompañadas de políticas urbanas que garanticen accesibilidad, equidad y sostenibilidad. La inclusión territorial debe ser un eje transversal del desarrollo productivo.

Las políticas deben pasar de una visión sectorial y estatal a una visión metropolitana, basada en evidencia, que reconozca la diversidad de modelos de urbanización que coexisten en el país. Solo así se podrán construir ciudades más justas, competitivas y resilientes para el futuro.

- Bayón, M. C., & Saraví, G. A. (2018). Place, class interaction, and urban segregation: Experiencing inequality in Mexico city. Space and Culture, 21(3), 291–305. https:// doi.org/10.1177/1206331217734540

- Borel-Saladin, J., & Crankshaw, O. (2009). Social polarisation or professionalisation? Another look at theory and evidence on deindustrialisation and the rise of the service sector. Urban Studies, 46(3), 645–664. https://doi.org/10.1177/0042098008100999

- Castells, M. (1974). La cuesti´on Urbana (primer Edi). Siglo XXI editores.

- Cruz-Sandoval, M., Ortego, M. I., & Roca, E. (2020). Tree ecosystem services, for everyone? A compositional analysis approach to assess the distribution of urban trees as an indicator of environmental justice. Sustainability (Basel), 12(3), 1215. https://doi.org/10.3390/su12031215

- Ewing, R., Hamidi, S., Grace, J. B., & Wei, Y. D. (2016). Does urban sprawl hold down upward mobility? Landscape and Urban Planning, 148, 80–88. https://doi.org/ 10.1016/j.landurbplan.2015.11.012

- Fischel, W. A. (2015). The politics and economics of metropolitan sprawl. Zoning rules! The economics of land use regulation. http://ssrn.com/abstract=2552918.

- Florida, R. (2019). The rise of the creative class. Basic Books. Galster, G. C. (2019). Making our neighborhoods, making our selves. University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/9780226599991

- Glaeser, E. L., & Kahn, M. E. (2004). Sprawl and urban growth (pp. 2481–2527). https:// doi.org/10.1016/S1574-0080(04)80013-0

- Gómez-Zaldívar, M., Llamosas-Rosas, I., Gómez-Zaldívar, F., & Banco De M´exico, B. (2021). The relationship between economic complexity and the pattern of foreign direct investment flows among Mexican states (Vol. 51). www.srsa.org/rrs.

- Haddad, M. A. (2020). Residential income segregation and commuting in a Latin American city. Applied Geography, 117, Article 102186. https://doi.org/10.1016/j. apgeog.2020.102186

- Hartmann, D., Guevara, M. R., Jara-Figueroa, C., Aristar´an, M., & Hidalgo, C. A. (2017). Linking economic complexity, institutions, and income inequality. World Development, 93, 75–93. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.020

- Harvey, D. (1973). Social justice and the city (1st ed.). The Johns Hopkins University Press. Harvey, D. (1985). The urbanization of capital: Studies in the history and theory of capitalist urbanization. The Johns Hopkins University Press.

- He, Q., Musterd, S., & Boterman, W. (2022). Understanding different levels of segregation in urban China: A comparative study among 21 cities in Guangdong province. Urban Geography, 43(7), 1036–1061. https://doi.org/10.1080/ 02723638.2021.1893049

- Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(26), 10570–10575. https://doi. org/10.1073/pnas.0900943106

- Marcuse, P. (1985). Gentrification, abandonment, and displacement: Connections, causes, and policy responses in New York city. Journal of Urban and Contemporary Law, 28(1), 195–240.

- Monkkonen, P., Comandon, A., & Zhu, J. (2017). Economic segregation in transition China: Evidence from the 20 largest cities. Urban Geography, 38(7), 1039–1061. https://doi.org/10.1080/02723638.2016.1195992

- Reardon, S. F., & Bischoff, K. (2011). Income inequality and income segregation. American Journal of Sociology, 116(4), 1092–1153. https://doi.org/10.1086/657114

- Sassen, S. (2001). The global city. Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/ 9781400847488

- Schelling, T. C. (1971). Dynamic models of segregation. Journal of Mathematical Sociology, 1(2), 143–186. https://doi.org/10.1080/0022250X.1971.9989794

- Scott, A. J. (1980). The urban land nexus and the state (1st ed.).

- Routledge. Scott, A. J. (1988). Metropolis: From the division of labor to urban form. University of California Press.

- Scott, A. J. (2013). The urban land nexus and the state. Routledge. https://doi.org/ 10.4324/9780203717370

- Smith, N. (1979). Toward a theory of gentrification A back to the city movement by capital, not people. Journal of the American Planning Association, 45(4), 538–548. https://doi.org/10.1080/01944367908977002

- Van Ham, M., Tammaru, T., Ubareviˇcien˙e, R., & Janssen, H. (2021). Rising inequalities and a changing social geography of cities. An introduction to the global segregation book (pp. 3–26). https://doi.org/10.1007/978-3-030-64569-4_1